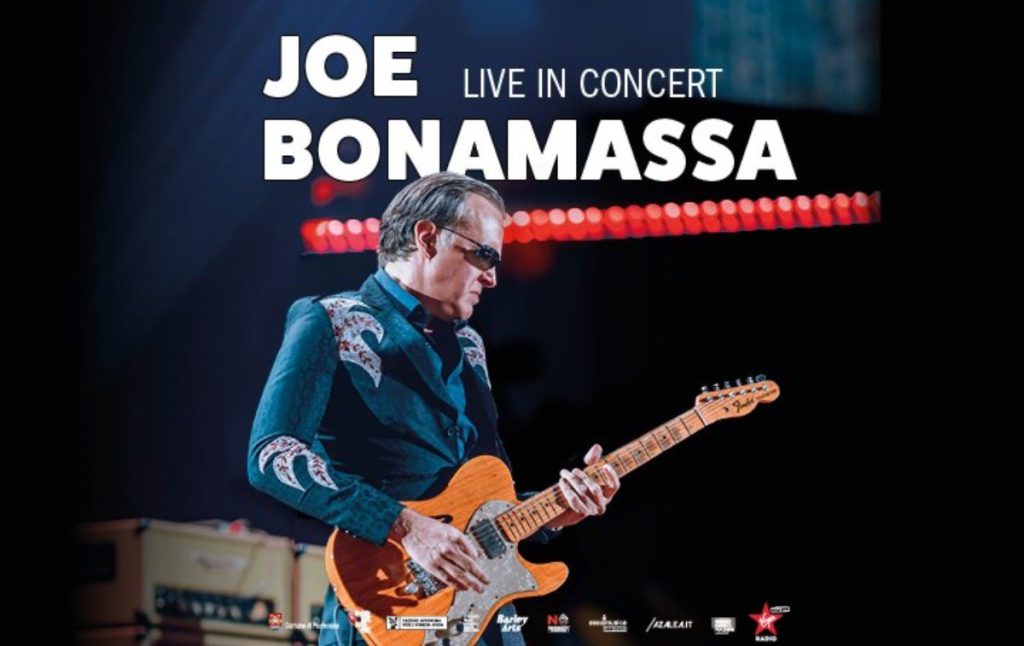

Complice anche la sua estrema prolificità – il 18 luglio è uscito il suo ventunesimo disco in studio, Breakthrough – inciampare in un disco di Joe Bonamassa ogni anno è ormai diventato la normalità. Cosa che non si può dire per quanto riguarda i live, poiché l’Italia non sembra essere una delle sue mete preferite.

Da Roma mancava dal tour della primavera 2014, quando io e mia moglie andammo a vederlo nell’altra data italiana, al Teatro Arcimboldi di Milano. Fu un’esibizione strepitosa (avevo già scritto qualcosa ma francamente non me ne ricordavo) divisa in due set di identica durata: un’ora e mezza acustica e un’ora e mezza elettrica. La band di supporto era di livello assoluto: Tal Bergman, Derek Sherinian, Gerry O’Connor e Mats Wester si univano ai due giganti Carmine Rojas al basso e Lenny Castro alle percussioni (per chi fosse interessato alla parte acustica, c’è un live registrato alla Vienna Opera House dal titolo Acoustic Evening At The Vienna Opera House del 2013).

A distanza di dieci anni, alcune cose sono cambiate, e non solo in musica. Non ascolto più in maniera assidua tutta la parte blues rock, ultimamente mi sto dedicando a generi un filo più estremi.

Solo una cosa non è cambiata: la compagnia, mia moglie. Se a Ben Frost si era addormentata per ben due volte (la prima al festival Fosfeni a Cascina nel febbraio del 2011, la seconda al Club To Club a Torino nell’edizione del 2017), di Bonamassa, invece, conserva un ottimo ricordo, soprattutto del set acustico all’Arcimboldi. Gliel’ho messa giù un po’ dura (“O vieni tu o vado con qualcun altro“), ma alla fine, complice anche la possibilità di farci un micro-weekend senza le bambine, ha accettato.

Da un paio d’anni a questa parte, e questo tour europeo non fa eccezione, la line up della band è formata da ragazzi coetanei di Bonamassa, provenienti dalla zona di Los Angeles, ma già di comprovata esperienza sia come membri in studio che in sede live. A Josh Smith alla chitarra, Calvin Turner al basso, Lamar Carter alla batteria e Jade MacRae ai cori, si affiancano i più “anziani” Dannielle De Andrea (sempre ai cori, australiana come la MacRae ma sposata con un italiano) e il leggendario Reese Wynans. Classe 1947, noto per essersi formato nei The Allman Brothers Band ed essere stato prima il tastierista nei Captain Beyond e poi nei Double Trouble, la band che accompagnava Stevie Ray Vaughan. Inserito nella Hall Of Fame nel 2014, nel 2015 inizia a lavorare con Bonamassa negli album Different Shades of Blue (2014) e Blues of Desperation (2016).

Qualche minuto prima delle 21, con ancora il cielo illuminato, prendono posto i primi componenti della band e, subito dopo, entra senza troppi squilli di tromba Joe Bonamassa, che nel tempo di imbracciare la chitarra è già sulle note della sua “Hope You Realize It (Goodbye Again)” per poi passare a “Dust Bowl”, dall’omonimo album del 2011. Solo due canzoni bastano e avanzano per capire quale sarà il livello dell’esibizione; le quasi 5000 persone che occupano l’ottima Sala Cavea lo sanno bene, ascoltando in silenzio e sperticandosi in applausi solo nelle pause tra una canzone e l’altra.

Seguono, sempre tra un cambio di chitarra, tutta una serie di cover onestamente a me poco conosciute come “Twenty‐Four Hour Blues” di Bobby “Blue” Bland, “Well, I Done Got Over It” di Guitar Slim, “I Want to Shout About It” di Ronnie Earl and the Broadcasters, “Pack It Up” di Freddie King e “It’s Hard But It’s Fair” di Bobby Parker. Nonostante la sua modernità, Bonamassa mantiene un profondo rispetto e una forte connessione con i maestri del blues che lo hanno preceduto, ed è anche questa l’occasione per riscoprire delle canzoni poco note di giganti del blues del passato. Contaminando vari stili del blues con soul, jazz e hard rock, il chitarrista americano non si limita solo a riproporre brani, ma essi vengono rallentati e dilatati in modo da essere riempiti con due o tre assoli diversi per poi ritornare improvvisamente sui propri binari e arrivare alla chiusura. Non ha caso ne è la riprova una gigantesca, travolgente e infinita versione di “How Many More Times” dei Led Zeppelin in chiusura di set.

Tra la presentazione della band e un sigaro acceso nel solo di Reese Wynans, al quale viene tributato un lungo applauso, un Bonamassa visibilmente provato (alla fine è quasi un one man show, cantando anche in maniera esemplare) arriva all’encore di rito con una toccante versione di “Sloe Gin”, cover del pezzo di Tim Curry (sì, quello di It) dall’album Read My Lips del 1978.

Scivolano via così due ore di un’esibizione fuori scala, precisa in ogni suo elemento, dalla band alla resa sonora, per chi ha deciso di portare nel presente, con dedizione e rispetto, la grande chitarra elettrica, quella dei Beck, dei Page, dei Clapton, degli Hendrix.

Lascia un commento